ある日、店に迷子のコインがやってきた。情報ゼロ──でも手に取るとただ事じゃない“気配”。両面に放射する三叉矛(トリシューラ)。徹底調査の結果、古代インドでは“中央銀行の前に中央寺院があった”という、信仰と経済が一体化した仕組みが浮かび上がった。寺院トークンが証明する「行動と関係性が通貨になる社会」を、現代の通貨システムと重ねて解剖する。

🔍プロローグ:迷子のコインが語るもの

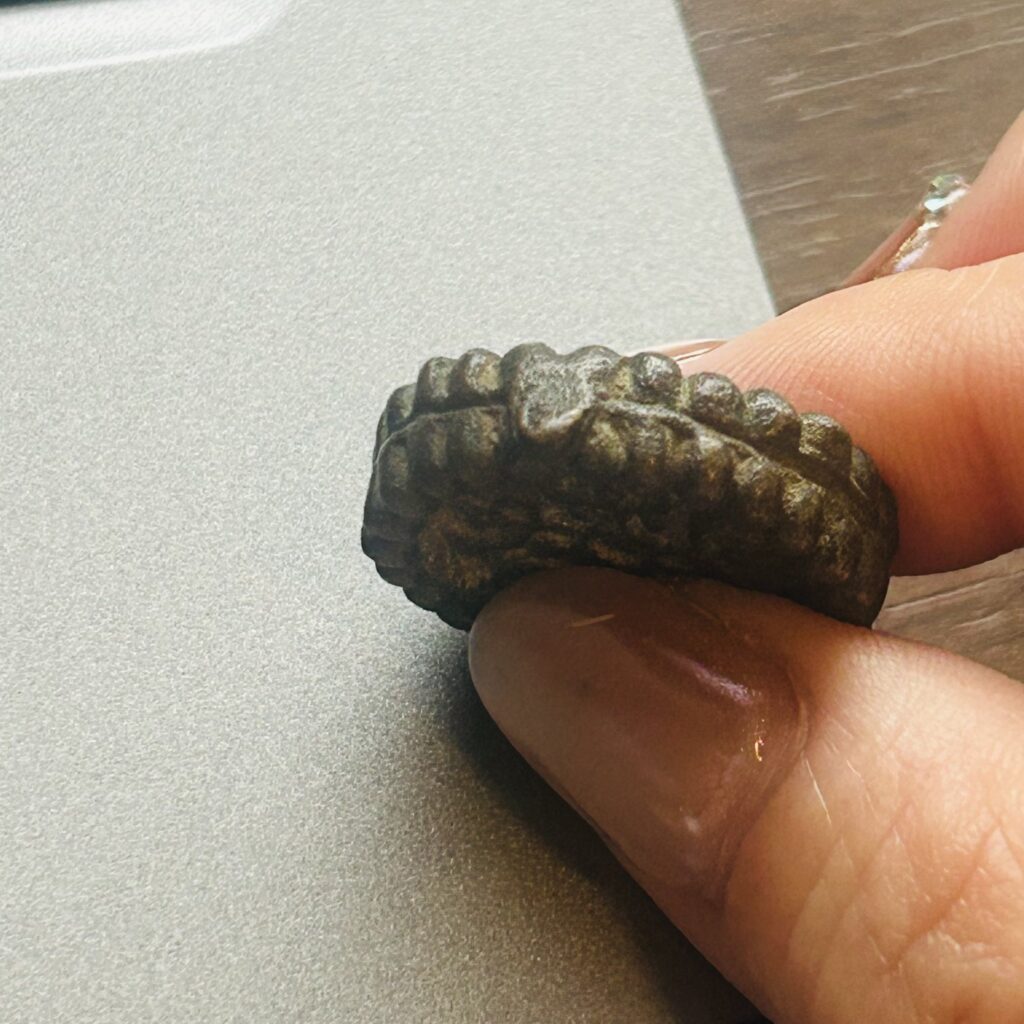

「これ調べてみてよ」と店主から手渡された1枚。文字なし・国名なし。でもずっしり重くて分厚い。両面には三叉矛(トリシューラ)が5方向に放射。…これはただの装飾じゃない。触れていると、千年の祈りの残響が指先に乗る。

🪙コインスペック(仮説)

- 地域:北〜中央インド(マールワ〜カーリンガ地方?)

- 時代:11〜13世紀

- 素材:銅合金(ビロン系?)

- サイズ:約25mm/約13g(通常銅貨より重厚)

- 特徴:三叉矛=シヴァ信仰の象徴/5方向放射モチーフ

- 製造:打刻でなく上下鋳型の立体鋳造(精度高く私鋳の可能性は低い)

👉総合すると【寺院内鋳造のトークン】とみるのが濃厚。

🛕なぜ寺院が“通貨”を作ったのか

当時のインドは小王国が乱立し、統一通貨は希薄。地域の信用ハブは寺院だった。奉納を受け、労働を配分し、信頼を可視化する印としてトークンを発行──いわば**「中央寺院=地方の中央銀行」**である。

🕉寺院トークンのリアル運用

- 奉納・神事奉仕の対価として付与(=信仰と労働の証)

- 寺院や市場で日用品購入・賽銭として流通

- 村の職能(ジャーティ)層の報酬にも使用

🪙=「奉仕と関係性の可視化」。

“誰がコミュニティを支えたか”を記録する信用メディアだった。

🔮ヒンドゥー教が根づいた“構造的な理由”

ヒンドゥーは単なる思想ではなく社会運営のOS。

- 経済=寺院トークン

- 職能=カースト分業

- 規範=信仰と祭祀

対して、仏教は出家理想に重心が寄り地域経済へ浸透しづらく、イスラムは王朝文化として華やかでも民衆の言語・職能構造を置換しきれなかった。社会実装の深さでヒンドゥーに軍配。

✴️まとめ:行動が通貨になる社会

中央銀行より“中央寺院”が先にあった国・インド。

🛕奉納する人/🛠祭りを支える人/🫱誰かのために動く人──その行動の積み重ねが信用となり、通貨として巡った。

⚡現代への問い

今の通貨は発行主体が遠く、利用は追跡され、数字の履歴で信用が決まる。CBDCの到来は“中央寺院”の再演でもあり、真逆でもある。だからこそ問い直したい──私たちはどんな経済を望む?

アンティークコインは、ただの金属ではなく人類の思想そのものだ。

こちらのコインは、週末店頭に並ぶ予定です。ぜひ手に取って、1000年前の“信頼経済”を感じてください🧸

3ポイントまとめ

- 寺院が地域の信用ハブ=トークン発行で“中央寺院”が機能

- トークンは奉仕・祭祀・関係性を可視化する信用メディア

- 古代の「関係性経済」を手がかりに、CBDC時代の通貨観を問い直す

引用元

コメント